您的当前位置:上消化道出血 > 饮食调养 > 这样吃最养胃之认识胃肠道六

这样吃最养胃之认识胃肠道六

本书是丛书《餐桌上的养生经》之一,试图从介绍胃肠道的基本结构与功能、解析常见胃肠病的表现与原因、盘点养胃食品的作用于应用、列举胃肠疾病的调养方法入手,以通俗的语言、图文并茂的形式,告诉您“这样吃最养胃”。

要学会“最养胃”的“吃”法,就应该对胃肠道的基本知识有所了解。

要学会“最养胃”的“吃”法,就应该对常用食物的基本知识有所了解。

要学会“最养胃”的“吃”法,就应该对常见胃肠病的食疗方法有所了解。

这些内容本书将分上、中、下三篇逐一介绍。

认识胃肠道(六)

胃肠病的饮食疗法

“吃货”的最高境界,是在基本不多花钱的前提下,通过科学的选料、合理的搭配、精心的烹调,把抗病的正气“吃出来”,把致病的邪气“吃出去”。在餐桌上的养胃“经”里,前者属于胃肠道的食养,后者则是食疗。

一、“七字要诀”护胃肠

饮食疗法或者说饮食养生的核心内容可以概括为7个字,即:早、少、慢、暖、软、淡、杂,我们称之为“七字要诀”。

1.食养要早

所谓“早”,就是要注意两个问题:一是要重视早饭,古人认为,人在早上起床后,应及时进食,空腹不宜外出。如今在都市年轻人、尤其是女青年中,有不少人有不吃早饭的习惯;也有不少老年人,一早起床后顾不上进食急于外出锻炼,这是一种很不利于健康的饮食习惯。不吃早饭,不但会使人在一整个上午缺少能量支持,轻者表现为注意力不能集中,重者甚至有头昏脑涨、心慌、汗出等低血糖的表现;长期不出早饭,还会使人增加胆道疾病发生的可能性。从养生角度考虑,理想的早餐既要保证一定的能量,又要注意补充必要的水分,因为在经过了一夜的“不吃、不喝”后,人们由呼吸、出汗(包括冬天的不被人们熟知的隐性出汗)及大、小便排出了不少水分,需要由及时补充。专家推荐的早餐“三个一”原则,有一定的参考价值,即一杯牛奶、一个鸡蛋、一份主食,有条件者再加一份蔬菜或水果。二是合理膳食、科学养生要抓的早——注意儿童的“脑子吃饭”,以改善“十个儿童九个胖”的现象,使“祖国的未来”从小有一副健康的体魄。

2.食量要少

“饮食自倍,肠胃乃伤”。我们的祖先历来重视“少”食与健康的关系,许多民间谚语、俗语、口头禅中也有都提倡“少”食,如“吃饭少三口,活到九十九”“少吃多滋味,多吃损脾胃”。现代研究也已经证实,适当少吃能够延长机体的生命。如有人以大白鼠为观察对象,将相同的大白鼠随机分为甲、乙两组,饲养在同一实验室,给予同一种饲料和水,唯一不同的是饲料的量。甲组白鼠的饲料箱内放满饲料,使其随时能够进食;而一组白鼠则被限制供应饲料,它们只能在规定的时间内食用规定量的饲料。最后观察两组大鼠的寿命,结果发现,定时定量进食的乙组大鼠的寿命明显长于无限制进食的甲组;对死亡大鼠的解剖发现,甲组鼠动脉硬化等疾病的发生率高于乙组,部分甲组鼠还患有恶性肿瘤。由此,专家建议养成并保持“少三口”的饮食习惯,以减轻胃肠、心肝等器官在吸收消化方面所花的“力气”,不要让这些器官因我们的“多吃多占”而长期“加班加点”,从而避免这些人体重要器官的功能减退、过早衰老,甚至功能衰竭。

3.进食要慢

细嚼慢咽是不但是有修养之人的“风度”,而且直接关系到胃肠道的健康和食物营养的吸收。慢慢地咀嚼可以充分发挥牙齿的作用,将各种饮食物打烂、粉碎,以减轻胃的负担;咀嚼还会增加含有消化酶的唾液的分泌,并使其与食物混合,以利于食物的消化。也就是说增加咀嚼的次数,有物理性和化学性两个方面的作用;此外,减慢进食的速度,还会使人的大脑容易产生“饱”的感觉,有助于上述之“少”的目的。相反,如果以狼吞虎咽式的“快”速进食,将没有嚼碎、未经唾液混合的食物直接下咽,会产生三大有害健康的后果,一是损伤胃肠道,诱发或加重胃溃疡、胃炎、肠炎等疾病;二是妨碍食物的消化和营养物质的吸收,使饮食物只能发挥“事倍功半”的作用;三是无意中会增加进食的量。

4.食物要暖

饮食养生,除了食物的品种和烹饪方法以外,进食时的温度也很有讲究。进食过于冷的食物会引起胃肠平滑肌的痉挛,从而出现胃痛、腹泻等类似胃肠炎的症状(相信不少老年人在夏天食用冰冻饮料、冰淇淋等冷饮后,曾经出现过此类症状);过热的食物有损伤口腔、食管黏膜之虑,有研究发现,在长期进食过于滚烫食物的人群中,食管癌的发病率较常人为高。所以,专家提倡进食不烫不冷的温“暖”食物。“暖”的标准是“热不灼唇,冷不冰齿”,也就是说即使在严寒的冬季也不要食用灼热烫唇的食物,即使在炎热的夏季也不要进食冷到冰齿的食物。

5.食物要软

把食物煮煮烂后再吃,并非只是老年人的“专利”,而是大多数人食物养生的“宝典”,其最大的优点是使食物中的营养物质易于消化、吸收。调查发现,许多长寿老人都有喝粥的习惯,有的还在粥里加上一些补益类中药材,煮成各种各样的养生药粥,历代不少中医养生书也留下了许多关于以粥养生的记载。由于粥经过较长时间的熬煮,其中的糖分很容易被食用者吸收,能在较短的时间内引起血糖的快速升高(医学术语为“升糖指数”或“血糖生成指数”高),故不适合糖尿病患者食用。

6.食物要淡

这里所说的“淡”,有两个要求,一是与咸相对的味淡,即少盐;二是与油腻相对的清淡,即少油、少糖、少添加剂。对于胃肠道保健来说少油的意义特别大,大鱼大肉类的“膏粱厚味”是胃肠道健康的“杀手”之一,口臭、便秘或腹泻、脘腹胀闷等多种与胃肠有关的病症,多与长期多油饮食的不良习惯有关。要坚持少油饮食,首先要纠正两个认识上的误区,一是认为“素油无害”,不少人总以为多食猪油等动物性油脂是有害的,而豆油、花生油等植物性油脂的多食是无害的。事实上,所有油脂都要限量,长期超量食用都有害。二是觉得“少油口感差”,对于不少习惯了浓油赤酱的“厨艺达人”来说,短时间内要其减少食油的用量,可能确实有些茫然,但这并非是一道难以超越的“坎”。烹调方法的改变也许也许是一条“捷径”,如将煎炸、红烧改为清蒸、煨汤、凉拌;将炒蔬菜时的先在锅内倒油,改为在菜将出锅时加油拌匀,这样既减少了油的用量,又不失口感。

7.食材要杂

所谓“杂”是指食谱要广,有人将它通俗地解释为只要对人体健康有利,什么样的食品都要吃一点,那怕是口感很差的食品,这种说法是值得推荐的。人体需要的营养物质除了水以外主要包括以下几类:糖(即碳水化合物)、脂肪、蛋白质、维生素、微量元素,它们在体内各有用处基本上不能替代;对于胃肠道来说纤维素也是必不可少的,虽然它不能被胃肠道所吸收,也就是说没有真正意义上的“营养”作用,但它可以促进肠道的蠕动(也就是肠道的运动),对于清除肠道内的有毒、有害物质,促进排便具有不可或缺的作用。由于没有一种食材能够含有上述各种人体所需的营养物质,因此,只有通过“广”而“杂”的食谱将其弥补,这就是专家经常说的食物在营养上的“互补作用”。

二、“对号入座”养胃肠

要“念”好“餐桌上的养生经”,首先应该知道“知己知彼”,所谓“知己”就是要对自身的体质或所患病证的寒热虚实有所了解;所谓“知彼”就是要对常用食物的功能、性味有所了解。在此基础上有针对性地选择食品,才有可能取得“事半功倍”的养生效果。

1.辨别体质寒热

正常的健康人,阴阳基本平衡即身体强壮且无寒热之偏。基本特征是:形体健壮,面色红润,肤色红黄隐隐,目光有神,口唇红润,胃纳较佳,四肢有力,能耐受寒热,二便正常。这就是正常体质。

(1)寒性体质寒性体质的人,常表现为面色、口唇苍白,目光无神,食欲减退,喜欢食用温热食物及热饮,性寒怕冷,或见胃脘疼痛而喜温喜按,小便清长,大便溏泄。

(2)热性体质热性体质的的人,常表现为面色潮红,情绪激动,食欲旺盛,喜饮冷饮,喜食冷或凉的食品,怕热,大便秘结或有口臭,小便色黄。

2.分清胃肠虚实

从病性来看胃肠病虚实之异;从病位来分胃肠病有脾、胃、小肠、大肠的不同,但习惯上常将大、小肠的肠虚滑脱、肠液亏虚分别归属于脾气不足、胃阴亏虚。

(1)脾气虚弱与脾阳不振主运化是脾的主要功能之一,它是依靠脾气来完成的。所以,脾气虚弱的直接后果就是其主运化功能的失调;脾气虚弱的进一步发展,就会损伤脾的阳气、甚至还会影响到肾阳,导致脾阳不振或脾肾阳虚的病变,故脾气虚弱、脾阳不振、脾肾阳虚是一个逐步发展、渐进性加重的病变过程。

主要表现:脾气虚弱主要表现为胃脘不适、隐隐作痛,腹泻;脾阳不振者除可见到脾气虚弱的表现外,还有神疲乏力、性寒怕冷、腹痛喜温、泄泻清谷等。

(2)中气下陷中气下陷实际为脾气下陷,脾气以升举为常,如果升举无力反而下降就是一种病态,由于脾位于中焦,故习惯上将脾气下陷称为中气下陷。

主要表现:中气下陷的表现有多种多样,在胃肠病中主要表现为久泻不愈,脘腹胀痛、饭后更甚且有下坠感,胃下垂;并常伴有气虚的表现,如神疲乏力、形体消瘦等。

知识拓展:三焦

三焦是中医学的一个常用术语,分为上焦、中焦、下焦,含有很广:①指人体上、中、下三个部位,人体的上部称为上焦,包括胸部、头部、上肢、心肺;中焦指人体的中部,主要包括脐以上的腹部和脾胃,所以可将脾气不足称为中焦气虚;下焦是指人体的下部,包括脐以下的腹部、阴部、下肢、肝肾。②其他含义,三焦有时还指六腑之一的三焦腑、穴位之一的三焦俞、外感热病的辨证方法——三焦辨证。

(3)脾不统血脾有统血的功能,也就是说脾气具有主管血液循经脉运行而不至于出血的功能,如果这一功能失常,就会出现便血(即消化道出血)、女性月经量特别多的崩漏等病证,称为脾不统血。

主要表现:黑便或便血鲜红,其中黑便多为上消化道出血,通常为胃火十二指肠疾病引起,中医称之为“远血”;鲜红的出现多为下消化道出血,通常由大肠或肛门疾病所致,中医称之为“近血”。崩漏属于妇科疾病不再此处不予介绍。

知识拓展:上消化道与下消化道

从口腔到肛门的消化道很长,医学上以屈氏韧带为界,将屈氏韧带以上的消化道称为上消化道,包括上段回肠、十二指肠、胃、食管;其以下的称为下消化道,包括下段回肠、空肠、盲肠、结肠及直肠。但一般所说的上消化道出血主要是指胃、十二指肠出血,及食管下段出血。随着医学的发展,消化道的划分也有了新的变化,出现了上、中、下消化道的三段分类法,只是目前还不普及。

(4)胃气虚寒也就是胃的寒性病证,可出现在多种胃肠疾病中,经常饮食生冷、感受外邪、情绪不畅等因素均可成为致病因素。

主要表现:胃脘冷痛、稍稍进食或自我按摩可减轻痛感,常伴有呕吐清水、畏寒怕冷等表现。

(5)胃火炽盛也就是胃的热性病证,在胃炎、消化性溃疡等疾病中较为多见。

主要表现:消谷善饥(即容易感到饥饿),胃脘部烧灼样疼痛,呕吐或嘈杂或便秘,可兼见口臭口苦、牙龈出血、舌碎舌痛等症。

(6)胃阴不足胃喜润而恶燥,胃阴不足就会出现失润而胃燥的病变。

主要表现:不思饮食,口干舌燥,胃脘痞满,干呕或便秘。

(7)胃气上逆胃气以通降为顺,如不降反升即称为胃气上逆。其病因有寒、热、痰、秽浊、食滞、气滞等多种。

主要表现:恶心呕吐、嗳气呃逆是各类胃气上逆的共同表现,因病因的不同各种类型的胃气上逆也有不同的表现。如因于胃寒者,多见呕吐清水,或朝食暮吐(饭后呕吐且相隔时间较长),可兼见面色白、怕冷等寒象;因于胃热者,多见呕吐酸水或苦水,食入即吐(饭后或不久就出现呕吐);因于痰者,多见呕吐痰涎且常反复发作、伴有眩晕;因于秽浊者即为中暑,都发生在夏季,可见突然发作,呕吐不止,胀闷难忍;因于食滞者,呕吐酸腐,吐出后病情好转,患者多有伤食(如醉酒)史;因于气滞者,多见嗳气、胸闷腹胀等症。

知识拓展:中医学中的“痰”

中医学中的痰不仅仅指咳嗽吐痰的痰,而是泛指津液(人体正常体液)代谢紊乱以致水液停滞而成的病理产物;这种病理产物一旦形成又可成为一种致病因素而造成多种疾病,如停留在胃中的痰可扰乱胃气的正常通降导致胃气上逆。

3.认识食物作用

(1)益气食物是指具有补益脾胃之气、可用于脾气虚弱类病证治疗或养生的食物。食用益气食物应适当加食适量的理气食物,这是因为,单用益气食物,容易造成气机壅滞、影响脾的运化功能。如:粳米、糯米、山药、大枣、鸡肉、青鱼、鲢鱼、鲈鱼、猪肚、牛肉等。

(2)补血食物是指具有养血、补血作用,可用于血虚类病证治疗或养生的食物。如:菠菜、樱桃、猪肝、猪心、鲳鱼、花生、乌贼鱼、胡萝卜、茘子、葡萄等。由于此类食物多为甘腻之品,食用时可适当配合一些理气食物,如刀豆、橙子、陈皮等;此外,中医有“气能生血”之说,故补血食物可与益气食物同时食用。

(3)温阳食物是指温补脾肾阳气、增强脾的运化功能,可用于脾肾阳虚病证治疗与养生的食物。如:韭菜、洋葱、大蒜、桂圆、羊肉、虾、海参等。由于此类食物多为温热之品,凡热性体质,及胃肠实热、阴虚火旺者不宜食用。

(4)滋阴食物是指具有滋养胃阴、补养肠液、可用于胃阴亏虚、肠液不足类病证治疗或养生的食物。如:百合、银耳、猪肉、鸭肉、燕窝、鸭蛋等。由于滋阴类食物多为甘寒滋腻之品,容易影响食用者的胃纳功能,故应同时适当食用一些萝卜、陈皮等理气类食物;另外,脾胃虚弱,及有胃肠湿滞、气滞证者不宜食用。

(5)活血食物是指促进人体血液运行、可用于胃肠血虚类病证治疗或养生的食物。如:生藕、茄子、木耳、桃子、葡萄、栗子。食用时应注意两点:一是由于血瘀常与气滞同时存在,故活血、理气食物可以配合食用;二是女性经期、孕期不宜食用此类食物。

(6)理气食物是指具有调畅气机作用、可用于胃肠气滞、肝气犯胃、肝脾不和类病证治疗或养生的食物。如:刀豆、茼蒿、蘑菇、橙子、芒果、豌豆。由于理气类食物辛温香燥,有耗伤气阴之虑,故气虚、阴虚患者应慎食。

(7)清热食物是指具有清泄里热作用的性寒或凉的食物,这类食物的具体作用包括清热解毒、清热凉血、清热泻火、清热燥湿等,可用于胃肠实热或湿热病证的治疗和养生。如:绿豆、白菜、卷心菜、青菜、苋菜、蕹菜、莼菜、金针菜、茭白、苦瓜。实际食用时应注意适当的量和恰当的配伍,切不可过量食用苦寒食品,以免造成“苦寒败胃”的后果。如苦瓜,味苦、性寒,有较好的清热作用,但如果单独生食苦瓜,很容易出现胃部难受不适的症状,故我们推荐的食用方法是苦瓜炒鸭蛋,或生苦瓜与苹果等一同榨汁后饮用。

(8)祛湿食物是指具有渗泄水湿、祛除体内湿邪的食物,多用于湿困脾胃及胃肠湿浊类病证的治疗或养生,如:扁豆、蚕豆、赤豆、莴苣、黄瓜、冬瓜、荠菜、西瓜、米仁、鲤鱼。由于脾有运化水湿的功能,故祛湿食物常与健脾类食物配合食用,以增强利湿的效果。

(9)润肠食物是指富含油脂具有滑润肠道的食物,多用于阴虚肠燥所致的习惯性便秘或有便秘见症的其他胃肠疾病的治疗和养生。如:松子、核桃仁、芝麻、甘蔗等。

(10)收涩食物是指具有收敛固涩、涩肠止泻作用,用于脾肾阳气虚弱所指的慢性腹泻的食物。如:柿子、石榴、榛子、莲子、芡实等。需要注意的是,此类食品只能用于辨证属虚的腹泻类病症,对于湿困活或湿热、气滞、食滞等属于邪实的病证不宜食用,以免“闭门留寇”使病程绵延。

(11)消食食物是指具有消除食滞、促进消化作用,有利于恢复脾胃运化功能的食物。多用于因饮食不节所致的食积停滞类病证,可见胸脘痞满、腹胀或痛、嗳腐吞酸、呕恶厌食,或大便泄泻等表现。如:谷芽、麦芽、山楂、萝卜、大麦、荞麦、番茄、柚子、杨梅、食醋等。

4.了解食物性味

“药食同源”是中医食疗、食养的理论基础,食物与药物一样具有各自的性味,如四气五味、归经等。了解这些基本知识有助于正确实施胃肠道疾病食疗、食养,及胃肠道的养生保健。

(1)四气五味四气是指食物的寒、热、温、凉四种不同的“秉性”。其中寒凉与温热是两种截然相反的属性,有质的区别,寒凉食物有清热作用,可供胃肠热证者食用;温热食物有驱寒、温阳作用,可供阳虚怕冷、腹痛泄泻者食用。寒与凉、温与热仅是量的不同,一定情况下可以互相替代。此外,还有为数不少食物的寒热属性不太明显,称为平性,故食物的属性实际上一共有5种,但习惯上仍然称为四气。

五味是指食物辛、甘、酸、苦、咸五种不同的滋味。传统理论认为,食物的滋味与其功能有一定的关联。如辛味食物具有发散、行气、活血作用,甘味食物具有滋补、缓急、润燥作用,酸味食物具有收敛作用,苦味食物具有燥湿、泄降作用,咸味食物具有软坚、泻下作用。此外,还有两种涩味与淡味两种滋味,但传统理论中有“涩附于酸,淡附于甘”之说,及将涩味归为酸、淡味归为甘,故仍为五味。

(2)归经是依据脏腑经络理论将食物作用的范围加以归纳,说明某种食物对某脏腑经络起主要作用,而对其他脏腑经络的作用相对较弱,体现了食物作用的相对特异性。用于胃肠病食疗、食养的食物多数归脾、胃、大小肠经,也有归肝、肾经的。

知识拓展:食疗、食养与药膳

食养,也就是饮食养生,应用时通过选择适当的食物进行饮食调养,以补益精气、祛除邪气、调整脏腑功能、纠正人体的阴阳之偏,达到调治疾病、延年益寿的养生目的。

食疗也称食治,就是饮食疗法。是在中医理论指导下,根据“药食同源”的理论,利用食物的特性来治疗或辅助治疗疾病的一种方法。可见,食养与食疗的原理、方法和目的基本相同。

药膳是药物与食物相配合而制成的既由养生作用、又有防病治病作用的膳食。换句话说,在食养或食疗中加入某种中药制成的膳食即为药膳。药膳中所使用的中药应尽量选用药食两用品,并充分考虑其口味,以使药膳美味可口。

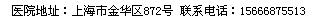

联系方式:

上海浦江教育出版社有限公司

名:上海浦江教育出版社有限公司

开户行:上海浦东发展银行南汇支行

账 号:

白癜风怎么治北京看白癜风专科去哪家医院好